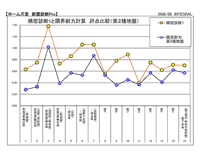

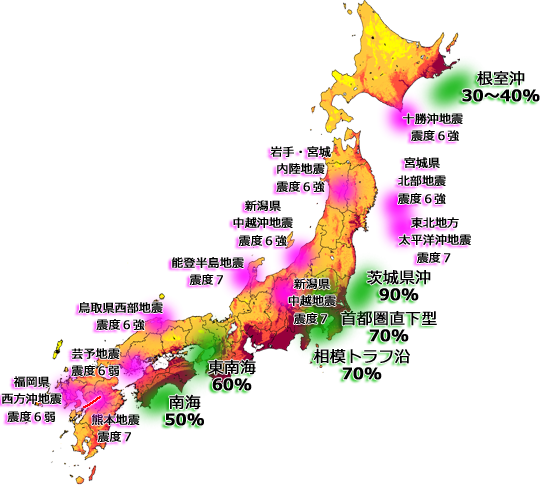

海溝型 大地震の発生率

私たちが今後建築する建物が、大地震に遭遇する確率は

どの程度あるのでしょうか。

文部科学省の特別の機関である『地震調査研究推進本部』から、

大地震の発生確率が発表されています。

「今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」は、

地震発生間隔の短い海溝型地震の影響が大きくなっています。

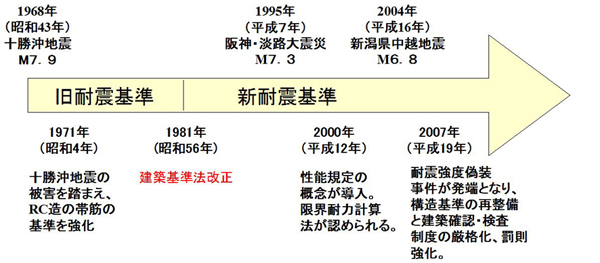

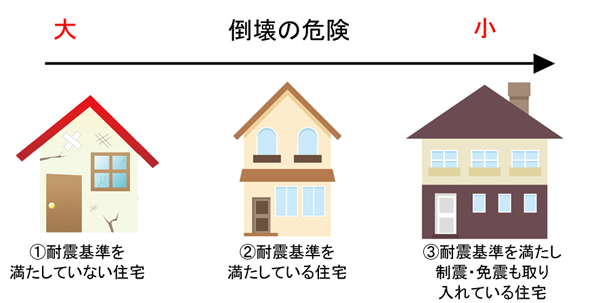

住宅の耐震性能と耐震基準

既存の建物では建築された時期によって耐震性能が変わります。

これは新築する際の耐震基準が、大地震を経験するごとに見直されてきたためで、建築された年代が新しいほど高い基準をクリアーするように建てられています。

阪神・淡路大震災の被害状況を見ると、昭和56年以前の旧耐震基準に沿って建てられた建物は30%弱が大破以上の被害を受けたことに対し、昭和56年に制定された新耐震基準を満たしていた建物で、大破以上の被害を受けたものは数%にとどまっていました。

ここで注目してほしいことは、耐震基準を満たしていれば絶対安全というわけではないということです。現在設定されている耐震基準はあくまで最低限の基準ということを覚えておいてください。

また、経年劣化による耐震性能の低下はどんな住宅でも避けられません。

耐震基準を満たしているからと油断せずに、万が一に備え出来る限りの対策を行っておくということが地震対策では重要になってきます。

1.日本最高レベルの独自の「現地調査」

①基 礎

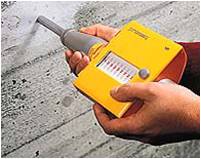

シュミットテストハンマー

コンクリートに打撃を加え、

返ってきた衝撃の反射の強さを

はかることで、コンクリートの

強度を測定します。

返ってきた衝撃の反射の強さを

はかることで、コンクリートの

強度を測定します。

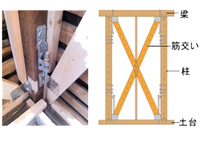

②筋 交 い

筋かいセンサー

筋かいの検出を補助し、

より正確な耐震診断を行う

ことが可能になります。

より正確な耐震診断を行う

ことが可能になります。

③給排水管

検知管式気体測定器

「ガステック」

「ガステック」

水廻りから発生する臭いや、

水質汚染等の原因を調べます。

水質汚染等の原因を調べます。

④床 下

ファイバースコープ調査

体の入らない隙間や、小さな穴

からファイバースコープを差し

込み、中の状態を調査します。

からファイバースコープを差し

込み、中の状態を調査します。

⑤水平・垂直

レーザーレベル

水平・垂直制度計測

水平・垂直制度計測

水平精度・垂直精度を素早く

計測。縦横方向にのびる赤い

レーザー光を基準に施工精度を

はかります。

計測。縦横方向にのびる赤い

レーザー光を基準に施工精度を

はかります。

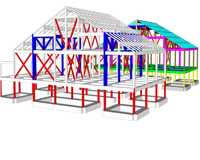

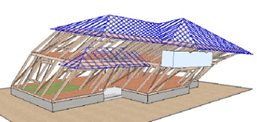

⑥構造全般

限界耐力計算

住宅などの建築物が、地震発生時にその地震力にどこまで耐えられるか、指標を計算します。

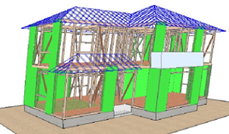

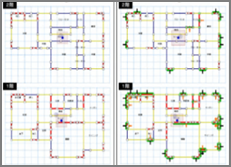

■補強前・補強後後の比較

2.わが社独自の「耐震補強」工事メニュー

①基礎補強

経年劣化したコンクリートは再生できません。内側からの全面補強が有効です。

②壁 補 強

耐力壁は量と質(強度)両面からのバランス調整が必要です。

その際、靭性(粘り強さ)を備えるには筋交い補強が基本となります。

その際、靭性(粘り強さ)を備えるには筋交い補強が基本となります。

③開口補強

ステンレスブレース「コボット」により、サッシや外壁を温存したままの補強も可能となります。

④金物補強

N値計算により、全ての柱に生じる引抜力を算出し、値に応じた金物で補強します。

⑤制振補強

高性能制振ダンパーの採用により、

地震の揺れを約半分に減衰させます。

地震の揺れを約半分に減衰させます。

地震発生の瞬間から震動を吸収し

震度7を震度5程度へ軽減します。

震度7を震度5程度へ軽減します。

3.『たてかえリフォーム』の流れ

ご相談・お申し込み

住 宅 診 断

耐震診断1(精密診断法)

耐震診断1(精密診断法)

耐震診断2(限界耐力計算)

補強計画策定

補強計画策定

ご提案・お見積

ご契約・着工

お引渡し・ご入居

先ずは、何でもお気軽にご相談ください。

建物をあらゆる角度から詳しく

調査し、(財)日本建築防災協会の

指針に基づき、必要強度に対して

保有強度がどの程度あるかを診断します。

建物をあらゆる角度から詳しく

調査し、(財)日本建築防災協会の

指針に基づき、必要強度に対して

保有強度がどの程度あるかを診断します。

上記と別の視点から耐震強度を算出し、

上記と別の視点から耐震強度を算出し、地震の加速度がどの程度低減されるか

診断し、どこをどのように補強したら

安全に暮らせるか、検討いたします。

間取り・構造・仕様に関し、トータルな

間取り・構造・仕様に関し、トータルなご提案とお見積りを出させて頂きます。

ここまでは無料でお手伝いいたします。

お見積り内容が、ご理解いただけたら、正式にご契約となります。

そして、いよいよ工事の準備、スタートです。

そして、いよいよ工事の準備、スタートです。

工事が完了すると、新築以上に強くて、暮らしやすいお住いに

大変身です。

我が家との新たな歴史の第一歩を踏み出します。

大変身です。

我が家との新たな歴史の第一歩を踏み出します。

4.補助金の活用

各自治体は耐震リフォーム工事への助成制度を充実させています。助成の対象は、自治体によってそのすべてを助成対象にするところもあれば、耐震診断のみ助成というケースもあります。また助成金額はいくらなのか、その条件など今住んでいるエリアによって異なりますので、弊社にお気軽にお問い合わせください。